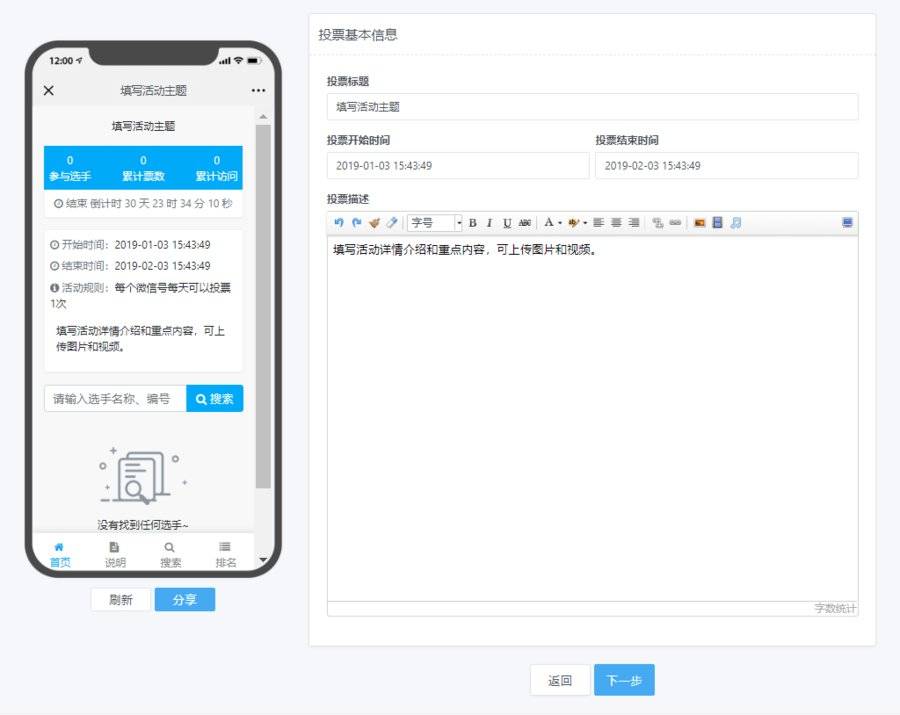

微聚落-轻建造—南京环境-社区单元建筑设计竞赛网络投票

开始时间:2023-01-18 10:00

结束时间:2023-01-29 23:59

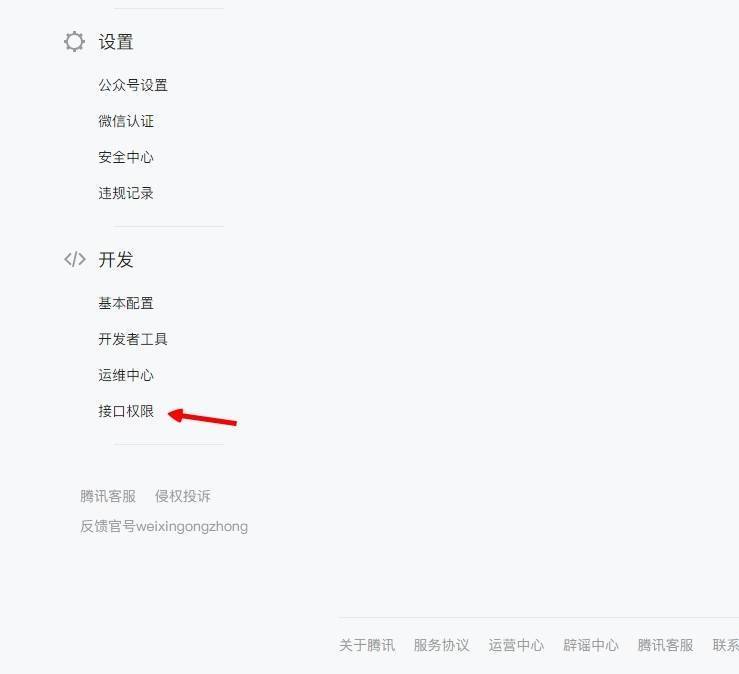

活动规则:每个微信号每天可以投票一次,最少选择1个选手,最多选择5个选手

-

-选手

-

-总票数

-

-访问量

扫码预览活动

活动详情

微聚落-轻建造—南京环境-社区单元建筑设计竞赛网络投票

为贯彻以人民为中心的发展思想,南京市规划和自然资源局自2018年来持续组织开展“以人民为中心,为城市而设计”系列活动,以城市小品类公共设施为对象,以打造精品公共空间、提升城市功能品质为宗旨,面向社会开展方案设计征集大赛。该系列已先后推出六期主题竞赛,取得了较为广泛的社会影响。

第七期竞赛“微聚落-轻建造——南京环境-社区单元建筑设计竞赛”由南京市规划和自然资源局与江宁区人民政府联合主办,继续着眼于城市空隙地和城市小微空间更新,选取南京市江宁区九龙湖公园,面向国内外开展设计方案征集,以服务民生和体现文化为价值导向,回应后疫情时代人民对郊野生活的需求,鼓励以景观都市主义的策略和“环境-社区单元”的理念对当代城市空间和都市生活重新理解和设计,打造南京城市公共景观空间中疫情后新生活方式结合经济发展方式的示范点。

竞赛于2022年7月15日-10月31日面向国内外开展方案征集,共收到来自全球11个国家、全国23个地区的有效投稿340件。2022年11月起,竞赛进入评审阶段,经初评,共评选出37件入围作品进入终评和网络投票。现将入围作品进行公示,并正式启动网络投票。

网络投票时间为

2023年1月18日-1月29日

每人每天可投5票

(投票作品不可重复)

欢迎广大市民参与

评选你心目中的“微聚落-轻建造”

选手详情

33号 介园·微筑

我们想象在林下散落星点房子,为露营提供服务;围绕孤柳隆起微地形,供环聚坐卧、诗酒歌舞、篝火电影;而远处水边,林稍间轻盈飘逸的悬亭则供远眺、观鸟。建筑本身不再重要,重要的是它们同使用者、自然环境结合后,产生的独属于这片场地的整体气质,和互不相同的场景氛围。或隐或显、或奥或旷、或外望或内聚,各有意趣,又浑然一体。林下驿站大致方向控制好后,具体位置完全随树木分布而定;微地形则以大柳树为

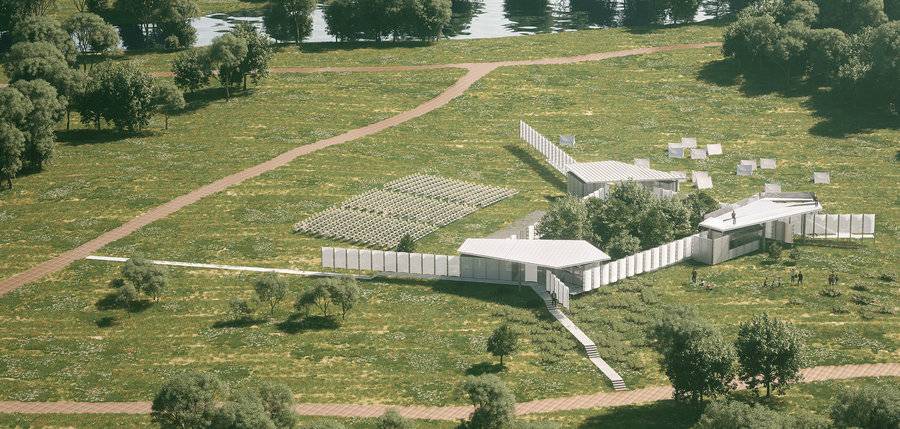

20号 线性聚落

该项目源于人与周围环境之间建立的持续关系,回应后疫情时代人民对郊野生活的需求,对于新兴的露营热潮,反思中国当下逐渐普及开来的户外休闲生活方式,以景观都市主义的策略和“环境-社区单元”的理念对当代城市空间和都市生活重新理解和设计。项目由五个单元组成:器材租赁、林间餐吧、售卖、医疗和淋浴,通过“线性聚落”的布局形式将人的行为与周围环境产生互动。“线性聚落”的形式在视觉上将入口与室外花

12号 树影婆娑

设计意向以“树”为原型生成建筑单元,采用木结构、阳光板等材料打造轻盈的质感,将这些单元或集中或零星地散布于场地中,人们行走在建筑间就宛如漫步于林间,走走停停,时而浏览树丛,时而远眺水景,时而仰望天空……设计在场地内置入了露营服务中心、露天舞台、商业售卖、瞭望塔台等多种功能,人们可以选择在场地中进行野餐、休闲交流、晨间瑜伽、图书阅览、开展LiveShow 等多种活动。本设计为人们提

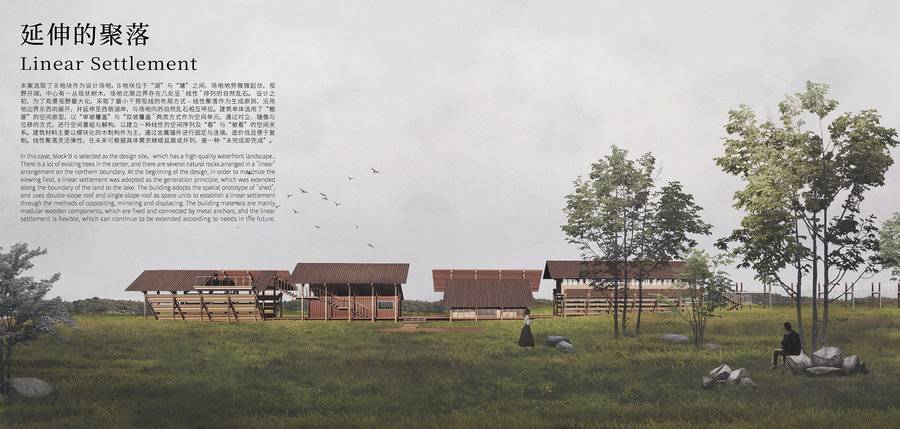

21号 延伸的聚落

本案选取了B地块作为设计场地,位于“湖”与“塘”之间,场地地势微微起伏,视野开阔,中心有一丛现状树木,场地北侧边界存在几处呈“线性”排列的自然乱石。设计之初,为了观景视野最大化,采取了最小干预视线的布局方式—线性聚落作为生成原则,沿用地边界东西向展开,并延伸至西侧湖岸,与场地内的自然乱石相互呼应。建筑单体选用了“棚屋”的空间原型,以“单坡覆盖”与“双坡覆盖”两类方式作为空间单元,

14号 园营

后疫情时代,方兴未艾的都市营地时常在功能上缺乏支撑,空间上缺少组织,造成露营者和市民的困扰。我们的设计结合基地内现有的树林,构筑出一个“半自然,半人工”的“园式”微聚落,既为露营客提供基本服务,又为营地创造出空间锚点。聚落主体选址在基地的西南角,一方面,面向公园主入口,形成场所地标,另一方面,临近已有露营地,便于服务周边。各功能块以一个回廊相连,围合出公共空间。回廊一路向后延伸,

17号 江宁地毯

缓坡中高点的小树林为场地中最具特征的场所,树冠构成一片大屋顶,地面却凹凸不平不便铺野餐垫,故现状少有游客在此露营。整个设计的核心是在小树林区域设置一块25m×25m 的方形“地毯”,自然的树冠屋顶使得地坪的置入让树林内部成为一个视野开阔的大房间。西侧污水处理厂的水平围墙提示了场地的坡度,因此三条顺围墙方向的水平构筑物意图为“地毯”的三层地坪变化提供参照。同时进一步强化了整个场地微

30号 都市牧营

城市犹如一列快速前进的火车搭载着每个人奋力向前驶向未知。当“快”成为一种无法避免的现实,“慢”随即退缩到了理想的角落。如果“快”不是唯一的真相,我们能否从“慢”中探寻出一丝新的希望?因此都市牧营将视线转向了远离闹市的草原,企图追溯原始的生活方式并在过去中寻找一丝新的可能性。都市牧营可以看作是对慢生活、慢建筑的一种探索与想象。

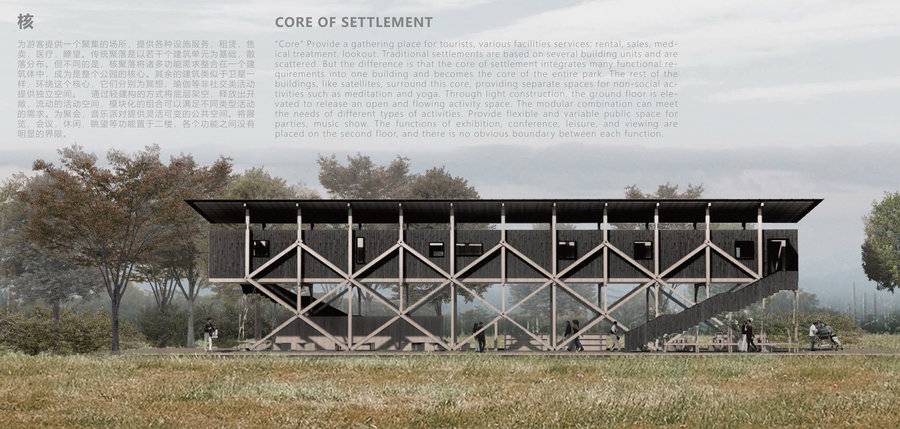

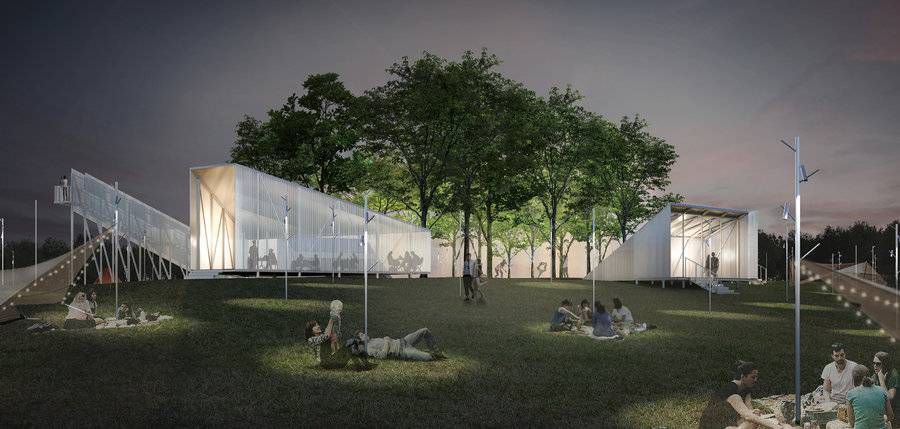

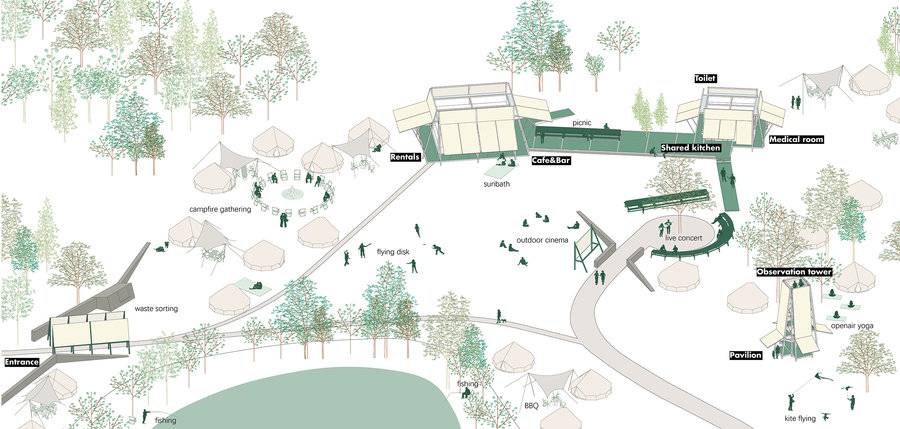

16号 核

为游客提供一个聚集的场所,提供各种设施服务,比如租赁、售卖、医疗以及瞭望等。传统聚落是以若干个建筑单元为基础,散落分布。但不同的是,核聚落将诸多功能需求整合在一个建筑体中,成为整个公园的核心。其余的建筑类似于卫星,环绕这个核心,它们分别为冥想,瑜伽等非社交类活动提供独立空间。通过轻建构的方式将底层架空,释放出开敞、流动的活动空间,模块化的组合可以满足不同类型活动的需求,为聚会、音

26号 山海间—共同生活计划

技术的发展让我们更加独立于自然,同时在不同层面上更加依赖自然,在当今世界图景下,这似乎隐藏更深沉的关系。Peter Kropotkin一书《Mutual Aid》当中就讲述了自然中“互助”远比互相竞争的法则重要得多的故事。大自然中动物(包括人类)的联结与互助,在目前信息化时代与疫情流行的挑战中,显得更为重要。在九龙湖公园中我们决定用三组构筑物来实践我们的提案,湖边的构筑物作为一种

3号 筑竹为寨

聚落以场地上的石阵为核心,参考聚落衍生的规律,将单元排列组合形成组团,最终形成聚落。同时,单元作为取景器,将视角朝向结合场地周边的湖泊、草坡和树林等自然景观,达到观景的最佳体验。聚落和谐地融入地景,同时为露营提供帐篷租售和医疗服务,也承载着露天影院、音乐会、篝火晚会、瑜伽、书吧、茶室和景观台的功能。

24号 重园

中国园林讲求妙趣与层次,在有限的场地中创造丰富的体验;在空间的内与外形成渐进的层级。重园便是以此为立意,试图重塑公园中相对单一的体验,以“低技”策略为公园塑造多重的可能性。多重秩序方案以聚与散两种秩序为空间原型置入现有环境。聚:以向心型聚落空间为原型,由一组类型化的“轻型建筑”绕场地中现有的树林环形布置,建构出聚集人群活动的功能性空间,也是场地活力中心。散:以树林为空间原型,通过

6号 融林筑

B地块场地中心有一片聚集的栾树林,树龄20年,我们的设计即是从这片小树林开始。倾斜的建筑面层与树林融为一体,人可以顺应建筑从低点走向高点,从不同的高度欣赏树林并眺望公园。建筑表层下自由的栾树林荫空间可以纳凉休憩,6个错动的建筑单元则装载刚需的建筑功能。“融林筑”在场地中心可以360度汇聚露营人群,便利高效;并且与树为一体的建筑体量极具标志性,适合举办一些大型的公共活动,比如婚礼、

4号 都市·园林

方案以园林布局为基础,提出“城市园林”的概念。将场地中心的树丛类比园林中心景观,营造步移景异的园林特质,并摒弃传统园林中围墙带来的封闭性,释放景观视野,营造开放的城市园林。场地北侧为露营区,南侧为“微聚落”建筑部分的服务区,建筑聚落围绕场地中心的树丛。西侧的入口区由四个单体构成,形成“四水归堂”形式。功能为信息咨询、售卖、厨房、餐厅、储存与帐篷租赁、医务室;南侧面向水景,为灰空间

36号 丘

方案名为“丘”,该词本义“土构成的凸起”,意指地势较高之处,固有“村庄”和“区域”的隐意。方案中构筑物单元形式受到“丘”字的甲骨文形象启发,通过建筑符号语言转译含有聚落场所隐喻的“丘”。本方案露营场地可看湖望江,内有小树林和空旷草地,露营方式及活动多样,针对这一点本方案除了提供所需的基本服务,可移动的构筑物单元更多以临时即兴为目的,以不同排布和组合方式出现,满足了场地上微聚落的不

35号 伴园

伴园是一个半圆,拥抱着九龙湖的一组树,拉近和水的亲密关系,另一半留给露营的大家,圆心的位置则是人和花草树木共有的乐园。轻质易得的螺栓、钢管,微微架构起屋檐,帆布张拉的空腔是活力的容器也给人亲切的安全感。由圆心穿越林间,在高处稍作停留、放空、对话自然。

25号 竹杖里·穿林间

本案试图将附属构筑物建构为露营场地的核心。有序排列的竹杖框架营造出了一条林间秘径,其间可观山高水阔,可感四季流转,可品野趣闲情。两侧构筑模块错落布置,与竹杖相互依偎,相映成趣。以竹、木为主材料的模数化建造,确保了施工的速度及环保效能,节点的构造处理以麻绳捆绑方式为主也使得构筑物的拆建更加便捷,使得此种构筑模式更具有普适性。

19号 隐园-微聚轻构 游径野趣

小隐隐于野,大隐隐于市。本案“隐园”位于南京九龙湖城市板块中心区域,周边城市空间呈现内聚向心之聚落特征。方案同样采用内聚向心的空间布局,并借鉴中国传统园林造园手法,以线性步道与路径形成“游径”来围合B地块的聚落空间与中心景观。同时,在游径中设置若干节点空间,积极回应周边场地要素,并创造小中见大、步移景异的场所体验。采用模块化的设计理念,将植物、平台、家具、墙体、构筑物等若干单元模

2号 露营在城市公园

公园里的露营应该可以有不同于“逃往山野”的另一种想象。方案试图以都市营造的策略,在公园绿地中创造一个介乎自然与城市之间的第三场所。作为基础设施的独立桩基与十字立柱提供多种使用可能,并且可以在必要时轻松拆除,将场地归还为一片草坪。阳棚可拆可调可添,人们在这个可以按照自己意愿搭建和改造的构筑物中,得以短暂脱离钢筋混凝土的压迫,却一定程度上更加贴近了作为物质实体的城市文明。

23号 THE RING

本案选址B地块,南临九龙湖,北可远眺牛首山河,四周绿树环伺,风景极佳。场地中心地势较高,生长着一片小树林。建筑由两部分组成——环抱小树林的环形观景长廊、以小树林为背景的半圆形剧场,旨在融入场地环境,提供360度的自然体验,营造以自然为中心、开放、多元、包容的公共社区。建筑由轻盈的结构承托,伏于树林之下,以微小介入尊重场地原貌。用地内缺乏平缓场地,不利于帐篷搭建。为了方便公园的管理

22号 盈幕

“盈幕”,意为轻盈的帷幕,通过对帐篷几何原型的归纳与分析,将帐篷原有在顶部的三角形元素镜像至底部,形成独特的底部架空单元体系,使得构筑物对场地的影响最小。单元结构以中心主承压杆件为核心支撑起整个系统,拉索结构为体系带来了稳定地受力与凌空的轻盈感。4m×4m的正方形为平面单元模数,便于施工与建造,可增设配套的半室外单元模块以满足对空间拓展的需求。同时所有建筑部件与元素均可在工厂预制

13号 洄游

疫情促使人们回归户外,我们希望营造一片“可生长”的微聚落,使人们在自然环境渗透的空间中漫游。我们所定义的微聚落由三个单体建筑、数个可移动装置“飞船”及露营帐篷共同组成。主要固定建筑满足营地管理及基本功能,包含接待、生活服务、咖啡馆三个主要单体,以易于建造、轻质化的金属结构为主。“飞船”为可拆解、易地搭建、自由拼接的木结构单元。除固定建筑外,其余场地中的空间元素均可根据不同行为场景

31号 领地·领地

城市的集中化使人口和资源分布愈发密集,《人类动物园》一书把充满感官刺激的现代城市称为“超级部落”。社会生活急速膨胀,人们在城市里互相协作而彼此互不认识。“轻微的、不容易辨认的幽闭恐惧症是一切都市人都患有的病症”(摘自德斯蒙德·莫利斯《人类动物园》)。城市露营可视为“超级部落人”间歇性企图突破都市生存空间的一种尝试,目的是对个体的幽闭和分离加以矫正。在帐篷限定的有限空间里,人们搭建

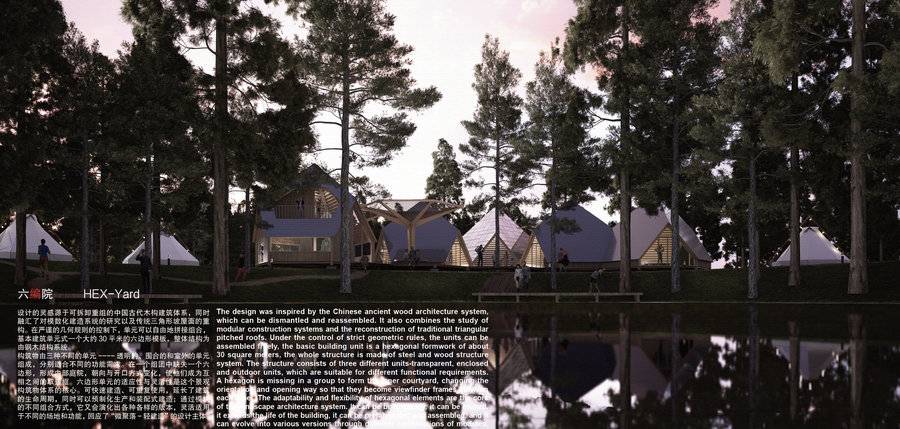

10号 六编院

设计的灵感源于可拆卸重组的中国古代木构建筑体系,同时融汇了对模数化建造系统的研究以及传统三角形坡屋面的重构。在严谨的几何规则的控制下,单元可以自由地拼接组合,基本建筑单元是一个大约30㎡的六边形模板,整体结构为由钢木结构系统。构筑物由三种不同的单元——透明的、围合的和室外的单元组成,分别适合不同的功能需求。在一个组团中缺失一个六边形,形成内部庭院,朝向与开口方式变化,使它们成为互

8号 微林园

B地块为坡地之上的密林,登高可远观九龙湖与城市,坡-水-林-城的交融乃最独特的品质。设计于密林之外、之边、之间、之上分别布置森外亭、丛边亭、林间亭、树上亭,辅以蜿蜒微径连接为统一整体。亭、径均采用模数化构成单元,单元以木质结构与聚碳酸酯板围护组成,轻质结构与界面保证空间与树林亲密的联系。森外亭、丛边亭布置露营服务与影院功能,姿态面向露营场地。林间亭布置茶室、瑜伽等城市服务功能。树

37号 半园

项目位于九龙湖北湖边的开放草坡,其起伏变化的地形和一小片栾树林是探索此场地的两条重要线索。设计以柱子、墙体、屋顶等最基本的建筑语言,结合原有的地形和植被,构建出一处开放的原始庇护所,公众在此停留休憩的同时又得以寻求一种精神上的洗礼,阳光、风和四季等自然元素在这里能够被生动地感知。柱子:29 棵栾树在倾斜的坡地上以矩阵排列,笔直的树干纵横间隔3米,与新植入的 10根钢柱共同形成内外

1号 三亭记

三组构筑物由北向南,顺坡势自上而下分布在B场地的坡脊之上,自北向南分别为:位于坡顶指向北侧湖面,似离地纸鸢的鸢亭;位于树丛中,纵向生长入树冠的树亭;位于南侧坡底,呈阶梯状顺地而下的阶亭。三组构筑物与中心树丛一起,强化了场地的内坡与外坡,对于外坡而言,是场地上标志性的构筑物,立面顺应地势而变化,吸引人们前往一探究竟;对于内坡(工厂侧)而言,是具有围合感的界面,向心的暗示生发了场地内

27号 聚散园

方案选择北湖公园B地块,以“轻量”“聚落”“可复制性建造”为出发点,形成既有凝聚力又有发散性的聚落空间,以充分满足多功能城市露营的需求。设计围绕场地中心的树林,通过四个L型的围墙,向内形成庭院空间,朝外发散将场地划分为帐篷区、演出区、后勤区等。沿着L型围墙,布置环绕树林的环形连廊。在L型围墙交界处,设置了室内空间,以满足场地基本的功能需求。设计采用模块化的成熟工业材料,如波纹板、

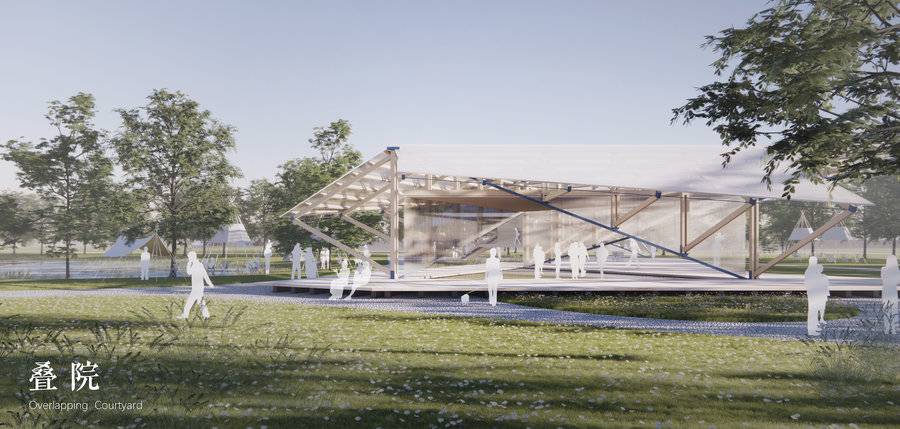

7号 叠院

设计提取古村落中交织重叠的檐下作为空间意向和单体原型,通过单体之间的旋转、围合搭接形成内部丰富尺度的院和外部多重的界面的檐下空间。依场地景观资源设置了内聚式布局。沿水和树林线性排布露营区域,中心地块留给“叠院”与公共活动场地。叠院两端大中间小的平面形态给予公共场地更大的腹地,同时内部架空让两侧露营的人可以在其中自由穿越。结构单体即空间单体。将檐下空间抽象为棱形的钢木组合空间桁架,

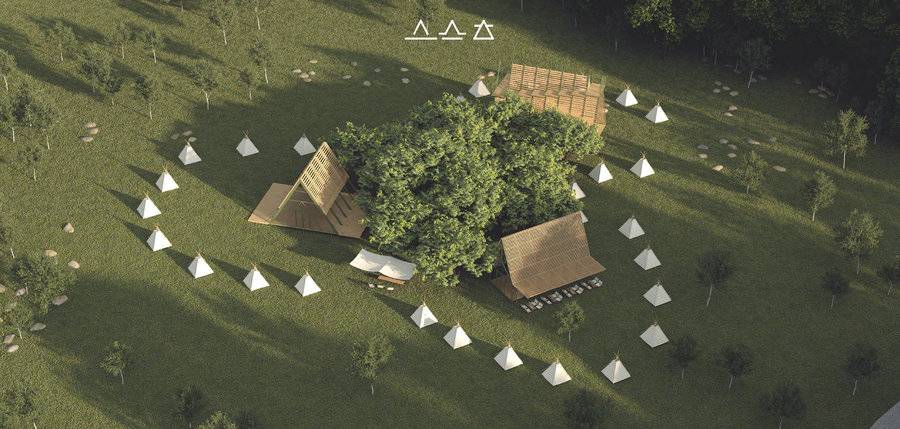

5号 宽屋·高屋·飞屋

在自然中找到一块合适的场地搭建帐篷的体验,很容易让人联想到了石器时代的人类寻找聚居地的历史。例如仰韶文化的姜寨遗址,就是以一棵巨树为中心的聚落,展现对自然的崇拜和敬畏。那能否在当代的露营中去体验人类最原始的与自然的对话呢?场地B中心的一片树林提供了一个这样的机会,于是露营地以这些树为中心布置。三个公共设施组成第一圈,分别是能兼顾室外舞台,室内多功能的“宽屋”;下部提供设备租赁,上

34号 聚·院

“聚”包含空间的聚合与人的行为聚集;“院”以围合院落为“芯”,林在院中,人亦在院中;从最初的聚落——土楼为空间原型向场地周边辐射,并将行为、景观、视线纳入建筑中;以单体空间为基础,功能各异,组合变化,围合成型。

上一个案例:2018年漯河市乡村旅游暨美丽乡村网络评选

下一个案例:2023年2月份优秀融媒稿件评选